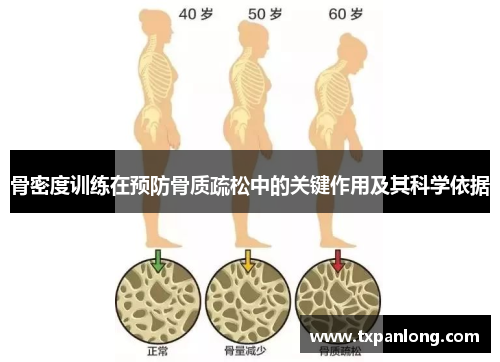

骨质疏松症是一种因骨量减少、骨骼结构破坏而导致骨折风险增加的疾病,尤其在老年人中更为普遍。近年来,越来越多的研究表明,骨密度训练是预防骨质疏松的有效手段之一。本文将从骨密度训练在预防骨质疏松中的关键作用及其科学依据出发,探讨这一训练方法如何通过增强骨密度、改善骨代谢、促进骨骼健康等方面来有效防治骨质疏松。文章将从四个主要方面进行详细阐述,首先介绍骨密度训练对骨密度的直接影响,接着分析其对骨代谢的调节作用,第三部分探讨骨密度训练如何改善骨骼结构的稳定性,最后,文章将结合运动的生物力学原理分析骨密度训练的长远效益。通过这些分析,我们可以更加清晰地认识到骨密度训练在预防骨质疏松中的重要性。

1、骨密度训练对骨密度的直接影响

骨密度是衡量骨骼健康的重要指标之一。研究表明,适度的负重运动能够有效增加骨密度,减少骨质疏松的发生风险。负重运动通过施加一定的机械负荷于骨骼,激活骨细胞,刺激骨生成过程。特别是高强度的负重训练如力量训练、跳跃训练等,能够促进骨骼内矿物质的沉积,提高骨密度。

通过定期进行负重训练,骨组织内的骨小梁和骨皮质会逐渐增厚,骨骼的硬度和强度也会得到改善。不同年龄段的个体,通过定期的骨密度训练,都能够在一定程度上提高骨密度,降低骨质疏松症的风险。尤其对于中老年人群,骨密度训练被认为是一种非药物干预的重要方法。

骨密度的提升不仅与运动的频率和强度有关,还与运动的种类密切相关。比如,跑步、跳绳、登山等有氧运动能增强下肢的骨密度,而举重、深蹲等力量训练能提高整体骨骼的密度。因此,合理的训练计划和个性化的运动方案对提升骨密度具有重要意义。

2、骨密度训练对骨代谢的调节作用

骨代谢是指骨组织的生成和吸收的平衡过程。骨密度训练通过对骨代谢的调节作用,能够有效促进骨生成,抑制骨吸收,维持骨代谢的平衡。骨密度训练可通过激活成骨细胞,促进骨矿物质的沉积,提高骨密度;同时,也通过调节骨吸收过程,减少骨质疏松的发生。

具体而言,负重训练能够增加体内的生长因子如骨形态发生蛋白(BMP)和胰岛素样生长因子(IGF)的分泌,这些生长因子能够刺激成骨细胞的活性,促进骨生成。此外,运动还可以通过调节体内的激素水平,如雌激素和甲状旁腺激素,进一步优化骨代谢过程。

研究表明,运动能够提高血液中与骨代谢相关的生物标志物水平,如骨钙素、胶原酶等,增强骨组织的修复与再生能力。因此,长期的骨密度训练能够有效调节骨代谢,提高骨密度,延缓骨质疏松的进程。

3、骨密度训练对骨骼结构稳定性的改善

除了提高骨密度外,骨密度训练对骨骼的结构稳定性也有显著影响。骨骼结构的稳定性不仅仅取决于骨密度,还与骨的微结构、骨小梁的排列以及骨皮质的厚度等因素有关。骨密度训练通过改善骨的微观结构和加强骨小梁的连接,能够增强骨骼的整体稳定性,降低骨折的风险。

负重训练能够有效促进骨细胞的分化,刺激成骨和骨吸收的协调作用,防止骨小梁的退化和骨皮质的变薄。尤其在老年人群体中,骨小梁的数量和排列呈现退行性变化,这时,适当的骨密度训练有助于增强骨小梁的稳定性,防止骨折发生。

乐鱼体育通过骨密度训练,还能够改善骨与肌肉之间的协同作用,增强骨骼的整体稳定性。肌肉的力量和骨骼健康密切相关,强壮的肌肉能够通过牵拉作用帮助骨骼分担部分压力,减轻骨折的风险。训练过程中,不仅要注重骨密度的提升,还应关注肌肉力量的增强,形成全身协同的健康状态。

4、骨密度训练的生物力学原理与长远效益

骨密度训练的长远效益与运动的生物力学原理密切相关。根据机械加载的生物学效应,骨组织在受到负荷时,会发生形变,并通过骨细胞的感知调节骨的生成和吸收过程。运动中的负重和力的传递过程能够促使骨细胞产生反应,从而提升骨密度。

此外,适当的骨密度训练能够促进骨骼的持续修复和更新,增强骨骼的适应能力,使其能够适应不断变化的环境和外界的力量。通过长期坚持负重训练,骨组织在不断适应和修复中变得更加坚韧,从而有效降低骨质疏松的发生几率。

骨密度训练的生物力学效应不仅仅是局部的,它对于全身骨骼的健康都有积极作用。长期坚持训练可以改善全身骨骼的质量和功能,减少骨折和摔倒的风险,尤其在老年人群体中具有重要意义。

总结:

骨密度训练作为一种有效的预防骨质疏松的手段,通过增强骨密度、调节骨代谢、改善骨骼结构的稳定性以及生物力学原理的作用,展现了其在预防和治疗骨质疏松中的重要作用。负重训练和力量训练等形式的运动不仅能够增加骨密度,防止骨折,还能够通过改善骨骼的微结构和稳定性,降低骨折发生的风险。

综上所述,骨密度训练是一种安全、有效且长期可持续的预防骨质疏松的方法。通过科学合理的运动计划,结合个体的身体状况和需求,骨密度训练不仅能改善骨骼健康,还能促进整体的生理功能。因此,我们应当提倡并推广骨密度训练,尤其是在老年人和骨质疏松高危人群中,以达到更好的健康效果。